焦點新聞

澳門大學代表團參訪中國科學院南海海洋研究所

2019年 10 月 21 日,澳門大學校長宋永華校長率代表團參訪中國科學院南海海洋研究所,獲張偲 (中國工程院院士) 所長熱情接待。出席參訪活動的澳門大學代表包括全球事務中心主任甄勇,科研處處長楊志新,土木與環境工程系主任兼區域海洋研究中心代主任周萬歡,土木與環境工程系助理教授郝天偉,智慧城市物聯網國家重點實驗室助理教授高亮。

[…]

區域海洋研究中心周萬歡參訪海岸和近海工程國家重點實驗室

2019年10月18日-20日,區域海洋研究中心代主任周萬歡受邀參加第二屆(IAEG-C34)國際海洋工程地質學術研討會,並於大會做題為“軟土蠕變模型選擇”的主題報告。參會期間與國際知名海洋地質工程專家進行了深入交流。

19日應裴華富教授邀請,參訪大連理工大學海岸和近海工程國家 […]

澳門大學代表團參加港澳海洋研究中心研究會議

2019年 10 月 18 日, 澳門大學代表赴香港科技大學參加海洋試點國家實驗室港澳海洋研究中心第一次常務會議。2019年8月3日,青島海洋科學與技術試點國家實驗室攜手香港科技大學,聯合香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學和澳門大學就共建“港澳海洋研究中心”在青島簽署《港澳海洋研究中心合作研究框架協定》。港澳海洋研究中心(CORE)以 […]

多重災害過程數值模擬,為暴雨致災預測研究提供依據

隨著日益凸顯的氣候變化問題,暴雨的發生頻率和強度有所提高。針對暴雨空間變異性和相關性進行特征性分析,不僅有助於研究暴雨致災影響範圍,也可以為區域性多重災害數值模擬如何將降雨作為輸入條件提供依據。為此,研究了香港的由低壓槽或濕潤季風導致的三場歷史降雨事件,這三場降雨事件對應於香港三個最大的滑坡風險指數。研究表明,三場降雨的4-, 12-, 24-, 3 […]

近海城市災害預測防治,保衛海岸居民生命線

隨著氣候變化、城市擴張、人口增加、經濟發展與基礎設施老舊等問題的出現與疊加,城市公共安全成為可持續發展中不可避免的問題,而公共安全問題在近海城市更為凸顯,這已成為國際社會的普遍共識,是聯合國檔《2015-2030年仙台減少災害風險框架》的中心議題之一。近年來,粵港澳大灣區發展迅速,目前已是全球最大的灣區城市群之一,人口經濟均位列世界前列,《粵港澳大灣 […]

活動預告

澳門大學代表團參訪中國科學院南海海洋研究所

2019年 10 月 21 日,澳門大學校長宋永華校長率代表團參訪中國科學院南海海洋研究所,獲張偲 (中國工程院院士) 所長熱情接待。出席參訪活動的澳門大學代表包括全球事務中心主任甄勇,科研處處長楊志新,土木與環境工程系主任兼區域海洋研究中心代主任周萬歡,土木與環境工程系助理教授郝天偉,智慧城市物聯網國家重點實驗室助理教授高亮。

出席接待參訪活動的中國科學院南海海洋研究所代表包括副所長杜岩,所長助理兼科規處處長張長生,所長助理兼創新融合處處長孫龍濤,科規處副處長經志友,熱帶海洋環境國家重點實驗室 (LTO) 副主任徐傑。

張偲所長首先歡迎澳門大學代表團來訪交流並介紹與會人員。澳門大學校長宋永華介紹了澳門大學智能城市物聯網國家重點實驗室的簡要情況及當前主要研究內容與方向。張長生處長介紹了中囯科學院南海海洋研究所基本概況與研究進展。隨後,澳門大學代表與中科院南海所代表喺海洋環境科學研究、海洋藥物、 近岸工程、近岸監測站及深海研究等方面進行了深入交流。雙方進一步表示,澳門大學同中國科學院南海海洋研究所應進一步增進瞭解同交流,開展多層次的合作,重視澳門的海洋工程、 海洋環境生態與海洋防災的研究,共同推動粵港澳大灣區與中國南海的海洋研究的進步與發展。配合國家及區域發展戰略,結合雙方優勢資源,以科學問題為切入點,展開雙方共贏的合作研究和互補研究。

會後,宋校長一行在相關人員陪同下,參觀了熱帶海洋環境國家重點實驗室與儀器設備公共服務中心。

代表團合影

區域海洋研究中心周萬歡參訪海岸和近海工程國家重點實驗室

2019年10月18日-20日,區域海洋研究中心代主任周萬歡受邀參加第二屆(IAEG-C34)國際海洋工程地質學術研討會,並於大會做題為“軟土蠕變模型選擇”的主題報告。參會期間與國際知名海洋地質工程專家進行了深入交流。

19日應裴華富教授邀請,參訪大連理工大學海岸和近海工程國家重點實驗室,並發表講演“岩土工程複雜問題的模型選擇和不確定性分析”。隨後與大連理工大學建設工程學部副部長寧德志教授進行了深入交流。周萬歡主任介紹了澳門大學智慧城市物聯網國家重點實驗室以及區域海洋研究中心的最新發展。寧部長介紹了大連理工大學海岸與近海工程國家重點實驗室的發展歷史以及最新的發展規劃。寧部長和裴教授向周主任展示了包含大型水池,多方向波浪裝置,大尺寸水槽,高級海洋岩土工程儀器等圍繞海洋工程水利及土木方向的特色實驗基地。雙方一致表示將進一步推動兩校之間在海洋工程及智慧城市災害防治方面的合作。

澳門大學代表團參加港澳海洋研究中心研究會議

2019年 10 月 18 日, 澳門大學代表赴香港科技大學參加海洋試點國家實驗室港澳海洋研究中心第一次常務會議。2019年8月3日,青島海洋科學與技術試點國家實驗室攜手香港科技大學,聯合香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學和澳門大學就共建“港澳海洋研究中心”在青島簽署《港澳海洋研究中心合作研究框架協定》。港澳海洋研究中心(CORE)以海洋與大氣科學、流體力學與海洋生態環境、海洋大資料為主要研究方向,圍繞區域海洋發展戰略,連結全球海洋變化,開展前沿的多學科海洋創新研究,優先開展區域海洋和大氣動力學,區域海洋生態與環境過程,區域海洋和氣候模擬與預測,以及區域海洋大資料建設等幾方面的工作。港澳海洋研究中心第一次常務會議由香港科技大學甘劍平教授主持,出席會議的澳門大學代表包括澳門大學區域海洋研究中心及土木及環境工程系助理教授郝天偉與申平。其他參會人員與單位包括來自香港大學的Prof. Jimmy JIAO,香港城市大學Prof. Paul Kwan Sing LAM,香港科技大學的Prof. Jimmy Chi Hung FUNG以及張利民教授等。

甘劍平教授首先歡迎澳門大學代表團來港交流,介紹港澳海洋中心的發展目標、管理架構與科學研究計畫。隨後,澳門大學代表與各校代表在大氣和環境生態動力學、區域海洋-大氣-生態-環境耦合模式、連結區域-全球類比系統、海洋防災以及海洋大資料與海洋科學應用等方面進行了深入交流。 與會各方表示,港澳海洋中心應進一步增進瞭解、深入交流,開展多層次的合作,重視澳門在海洋工程、 海洋環境與生態、海洋防災等方面的研究,,為大灣區海洋可持續發展以及區域/全國性海洋發展計畫提供科學戰略。積極配合國家、區域和實驗室的發展戰略,結合各方優勢資源, 以不同的科學問題為切入點,開展各方共贏的合作互補研究。

多重災害過程數值模擬,為暴雨致災預測研究提供依據

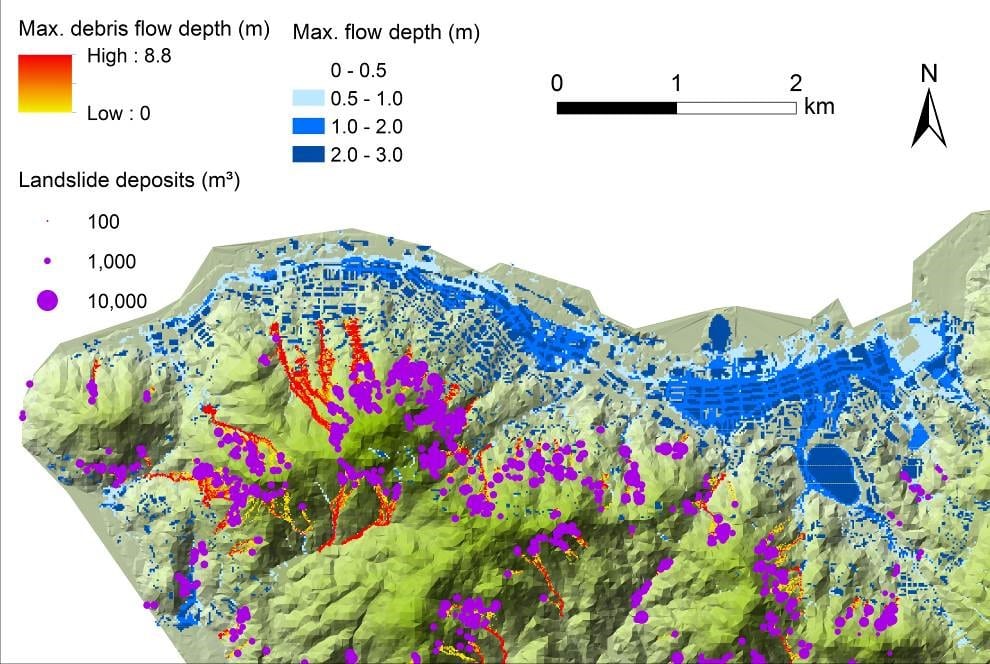

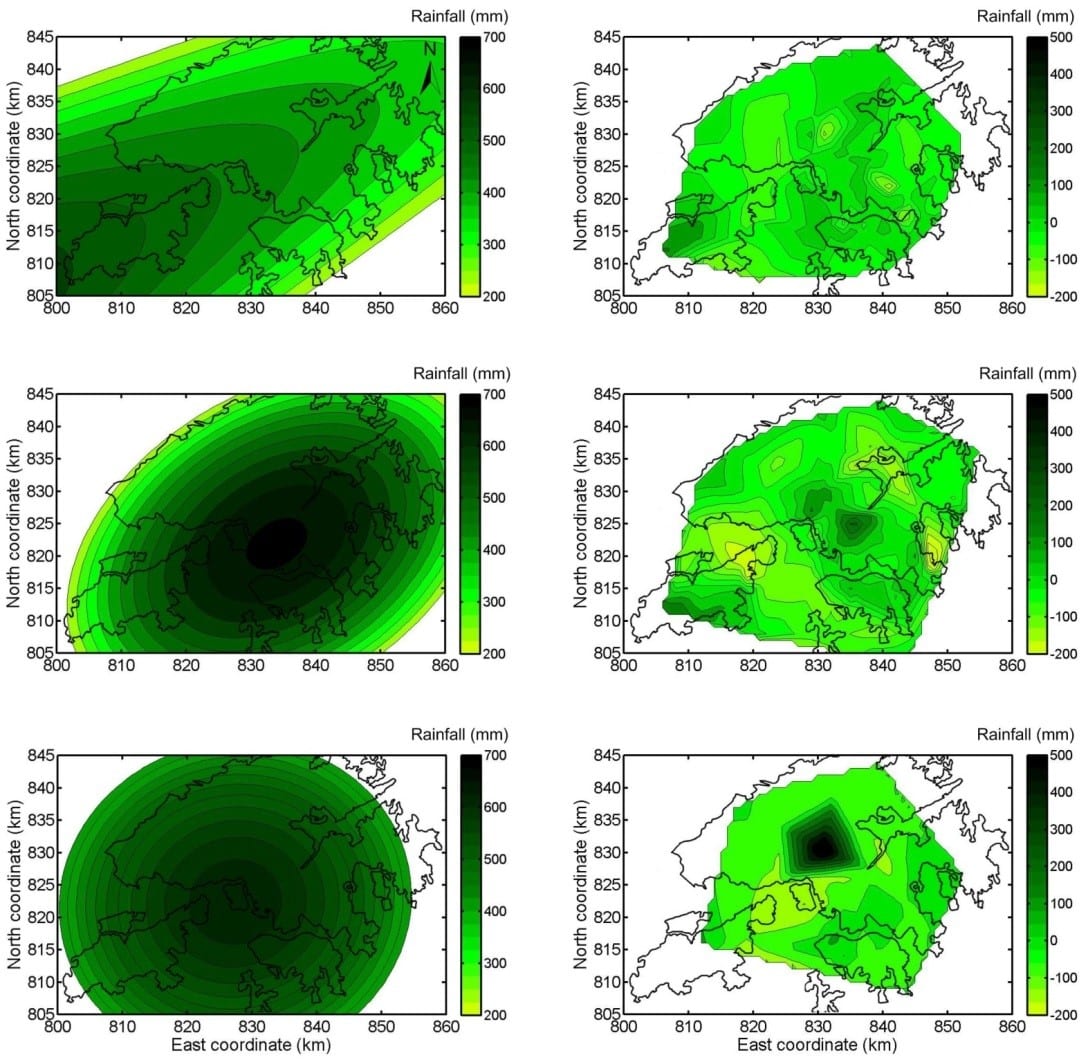

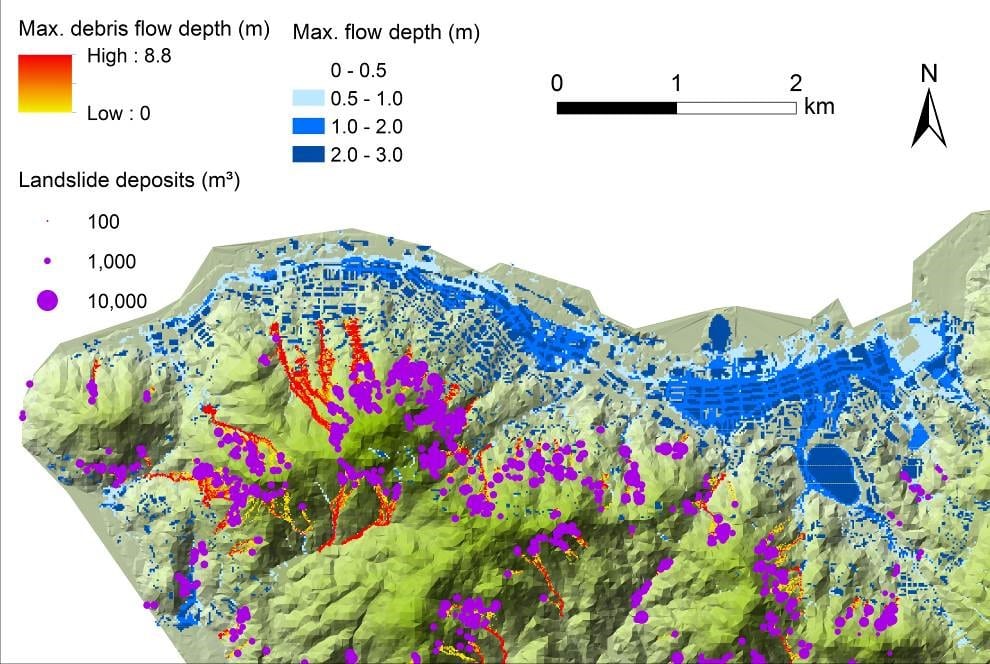

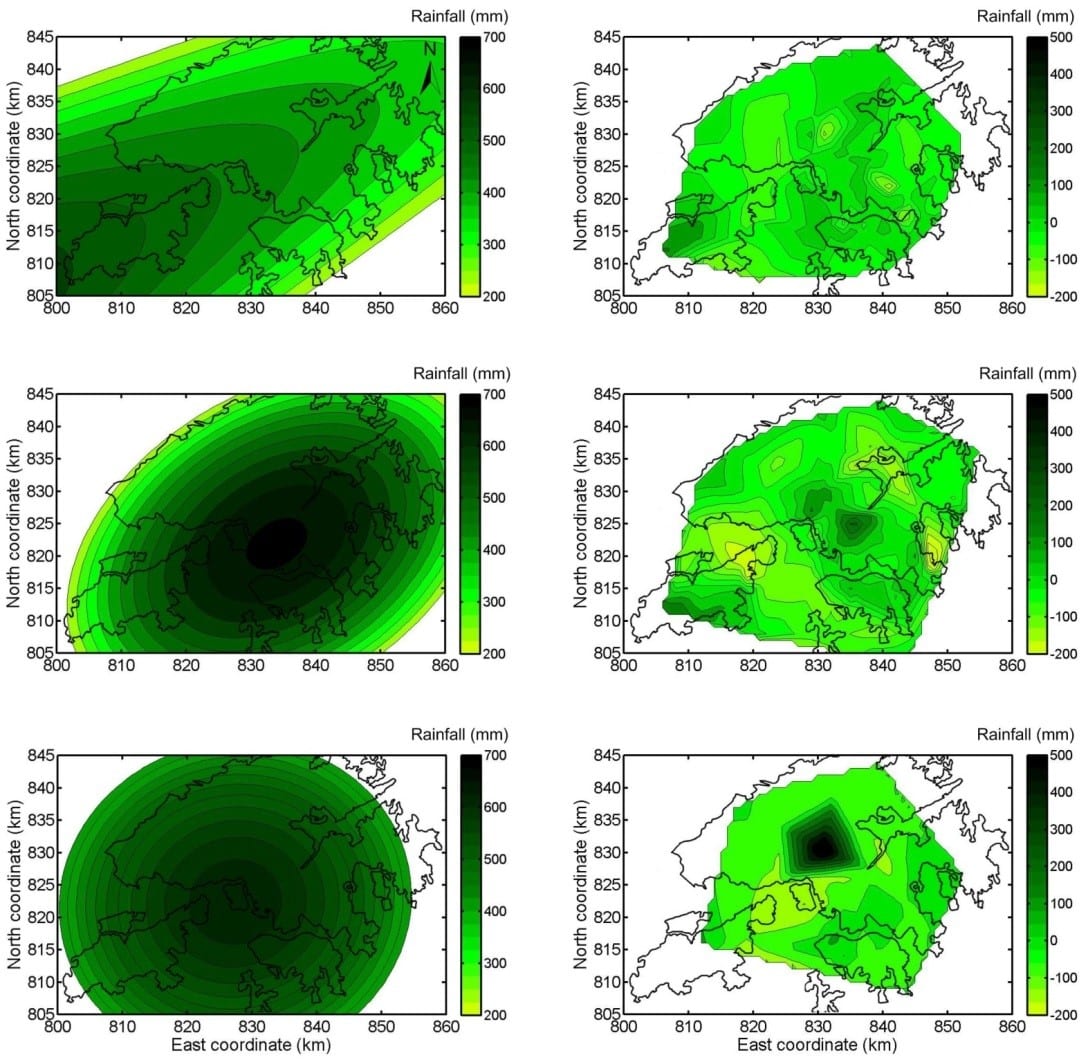

隨著日益凸顯的氣候變化問題,暴雨的發生頻率和強度有所提高。針對暴雨空間變異性和相關性進行特征性分析,不僅有助於研究暴雨致災影響範圍,也可以為區域性多重災害數值模擬如何將降雨作為輸入條件提供依據。為此,研究了香港的由低壓槽或濕潤季風導致的三場歷史降雨事件,這三場降雨事件對應於香港三個最大的滑坡風險指數。研究表明,三場降雨的4-, 12-, 24-, 36-h的滾動降雨量可以用一個旋轉的橢球趨勢面和一個殘差隨機場來表徵。而在趨勢面的主方向在19-43°之間,和香港的山脈走勢非常相關。殘差的空間相關距離在5-30km,和從前的研究比較,這三場降雨的和普通強度降雨的相關距離並無明顯差別。基於此番結論,在接下來的小尺度的區域性多重數值災害模擬當中,並沒有考慮降雨的空間變異性。

降雨量可以用一個旋轉的橢球趨勢面和一個殘差隨機場來表徵

建立了適用於城市地區的滑坡、泥石流和洪水的數值模擬平臺,實現了預測多重災害對極端降雨回應過程的功能,計算結果可以為提出應急計畫和工程措施提供依據。該平臺被用於預測極端降雨情況下香港島北部遭遇多重災害的可能場景,可以發現,三種災害可能在同一地點集中出現,尤其是在半山腰,這裡山洪的流速比較快,容易帶起滑坡發生的堆積物,誘發泥石流。基於這一數值模擬平臺,模擬了排水設施對於減輕洪水災害的效果,證明一些工程措施,比如香港島的半山隧道以及跑馬地的蓄水池,對於減輕洪災都起到了一定的效果。而城市的房屋的存在,會影響泥石流的路徑和滑動距離;河床侵蝕將大大增加泥石流的規模;而城市下墊面的改變,也一定程度上影響了泥石流的速度。在不同強度的極端降雨條件下,滑坡規模的增長速度並非呈現線性規律。

在此基礎上,進一步模擬了發生了多個泥石流,改變地形地貌之後,對山洪的影響;假如泥石流將排水設施的入水口堵住,使得入水口無法工作,對淹沒情況的影響;形成堰塞壩,然後潰壩後,產生的洪水的情況。通過對這一系列的災害間相互作用的研究表明,災害和災害間極易發生相互作用,形成災害鏈;而衍生出的次生災害,往往具有更大的破壞力。另一方面,城市地區情況更加複雜,需要考慮的因素更多,這就需要更有效的模型方法,合理的假設和參數設置。

相關文章:

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Lu, M.Q. (2017) Characterizing the spatial variations and correlations of large rainstorms for landslide study. Hydrology and Earth System Sciences 21: 4573-4589.

- Gao, L., Zhang L.M.*, Li X.Y., Zhou S.Y. (2019) Evaluating Metropolitan Flood Coping Capabilities under Heavy Storms. Journal of Hydrologic Engineering. 24(6), 05019011.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, CheungW.M. (2018) Relationships between natural terrain landslide magnitudes and triggering rainfall based on a large landslide inventory in Hong Kong. Landslides, 15(4), 727–740.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Chen, H.X. (2017). Two-dimensional simulation of debris flow impact pressures on buildings. Engineering Geology, 226, 236-244.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Chen, H.X., and Shen, P. (2016). Simulating debris flow mobility in urban settings. Engineering Geology, 214: 67-78.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Chen, H.X. (2016). Likely scenarios of natural terrain shallow slope failures on Hong Kong Island under extreme storms. Natural Hazards Review, ASCE. B4015001.

近海城市災害預測防治,保衛海岸居民生命線

隨著氣候變化、城市擴張、人口增加、經濟發展與基礎設施老舊等問題的出現與疊加,城市公共安全成為可持續發展中不可避免的問題,而公共安全問題在近海城市更為凸顯,這已成為國際社會的普遍共識,是聯合國檔《2015-2030年仙台減少災害風險框架》的中心議題之一。近年來,粵港澳大灣區發展迅速,目前已是全球最大的灣區城市群之一,人口經濟均位列世界前列,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的提出標誌著大灣區將持續進行建設與發展,《規劃》也強調了氣候變化與極端天氣對大灣區居民生命財產安全的威脅日益嚴重。颱風“天鴿”與“山竹”對深圳、香港、澳門等大灣區城市造成了嚴重破壞,如何應對近海自然災害、保障大灣區可持續發展將成為區域海洋研究中心的重大挑戰。

空天地一體化動態感知系統為區域海洋城市群研究提供基礎資料支撐

區域海洋城市群災害防治需要多維多來源資料作支撐,空天地一體化動態感知系統能夠提供時空多尺度資料,實現:

- 空間互聯: 近海城市災害具有空間可擴展性,需要把城市、河流與海洋全域作為一個空間整體進行研究,在宏觀和中觀層面進行災害預警與監控;

- 即時監測:近海城市子災害具有快速變化特徵,需要具備快速發現、快速決策的能力,由被動承受轉變為主動回應提前決策,減少災害損失;

- 虛實雙生:近海城市災害的宏觀特徵無法通過實驗進行研究,需要通過虛擬鏡像的方式來對即時的實體城市進行類比和同步,將各類資訊彙聚、融合、分析和展現,形成與實體城市資訊同步的災害監測與風險管理體系。

建立城市災害數值模擬模型

建立數值模擬模型是災害防治的重要手段,結合感知系統獲得的豐富資料,可以不斷調整優化數值模型,在宏觀與中觀層面上進行快速即時災害模擬,提高災害預報精度、提前災害預報時間。隨著模擬模型的精細化,利用模擬模型可以對比評估不同的防災工程措施,通過數值模型“實驗”,篩選出最經濟、最高效、可持續的災害防治措施。

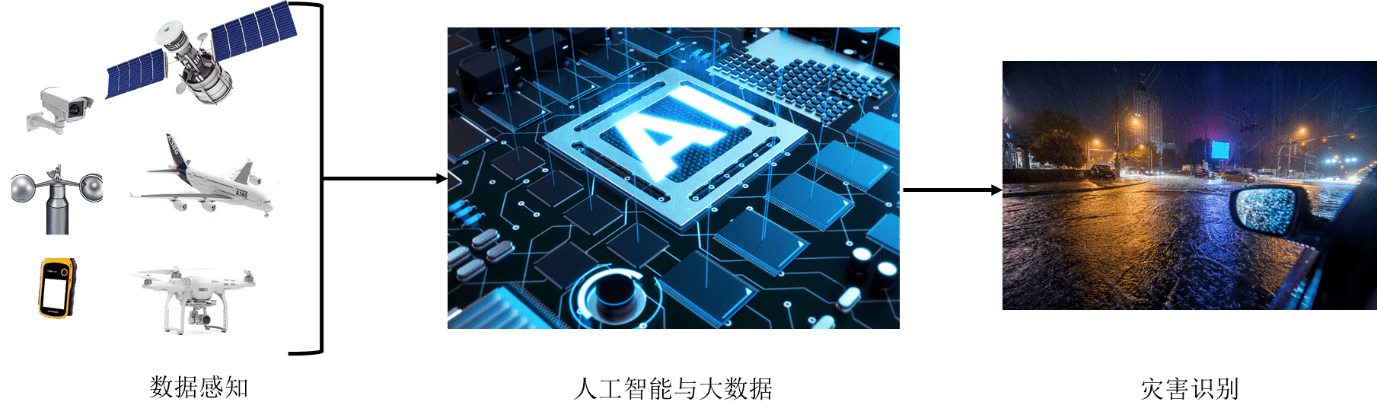

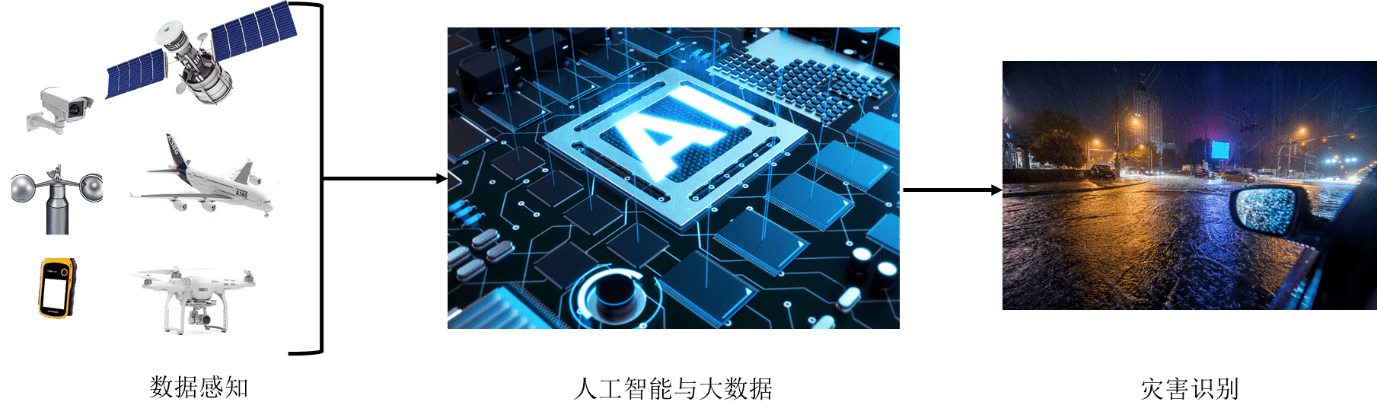

利用人工智慧與大資料技術輔助災害識別與預警

充分利用資料感知系統、人工智慧與大資料技術,可以輔助進行災害識別與預警。近年來,人工智慧、大資料與物聯網技術的快速發展,為實現大規模多尺度跨時空即時災害資料感知與分析成為可能。區域海洋中心基於前沿技術與大量資料積累,建立一個人工智慧平臺預測近海城市災害,在歷史資料記錄、即時監測資料與數值模擬的幫助下收集用於訓練人工智慧系統的資料,提高人工智慧對災害的預測速度與準確性。

相關文章:

- Gao, L.M. Zhang, X.Y. Li, and S.Y. Zhou. “Evaluating Metropolitan Flood Coping Capabilities under Heavy Storms.” Journal of Hydrologic Engineering, vol. 24, no. 6, 05019011.

- Gao, L.M. Zhang, H.X. Chen, and P. Shen. “Simulating debris flow mobility in urban settings.” Engineering Geology, vol. 214, pp. 67-78.

- Shen, L.M. Zhang, H.X. Chen, and R.L. Fan. “EDDA 2.0: integrated simulation of debris flow initiation and dynamics considering two initiation mechanisms.” Geoscientific Model Development, vol. 11, no. 7, pp. 2841-2856, 2018.

水相及介面環境過程

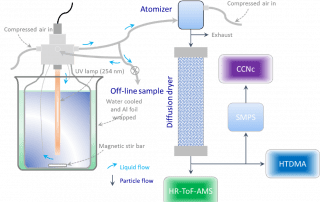

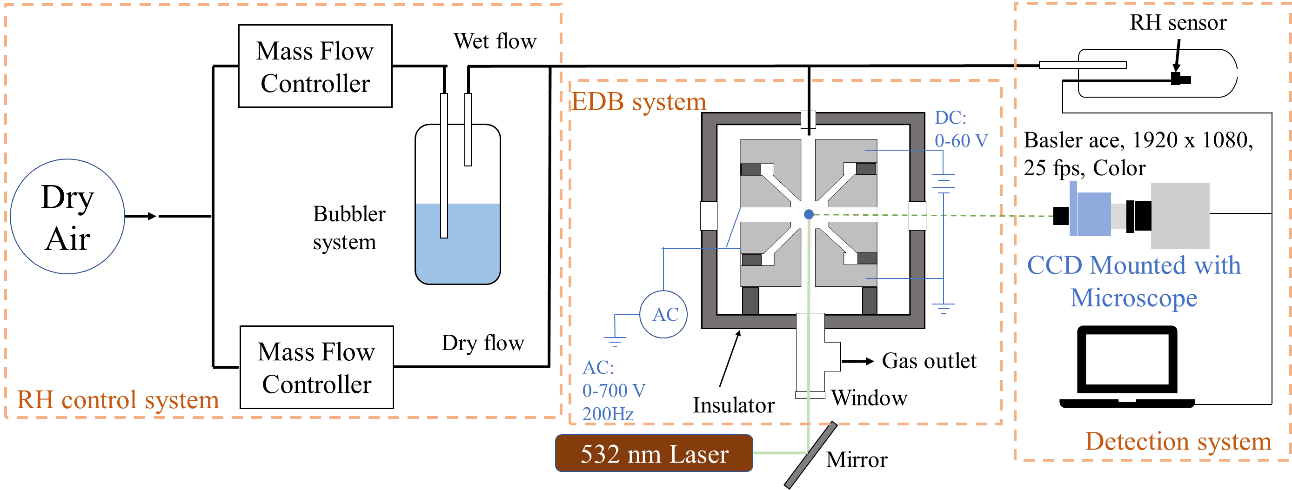

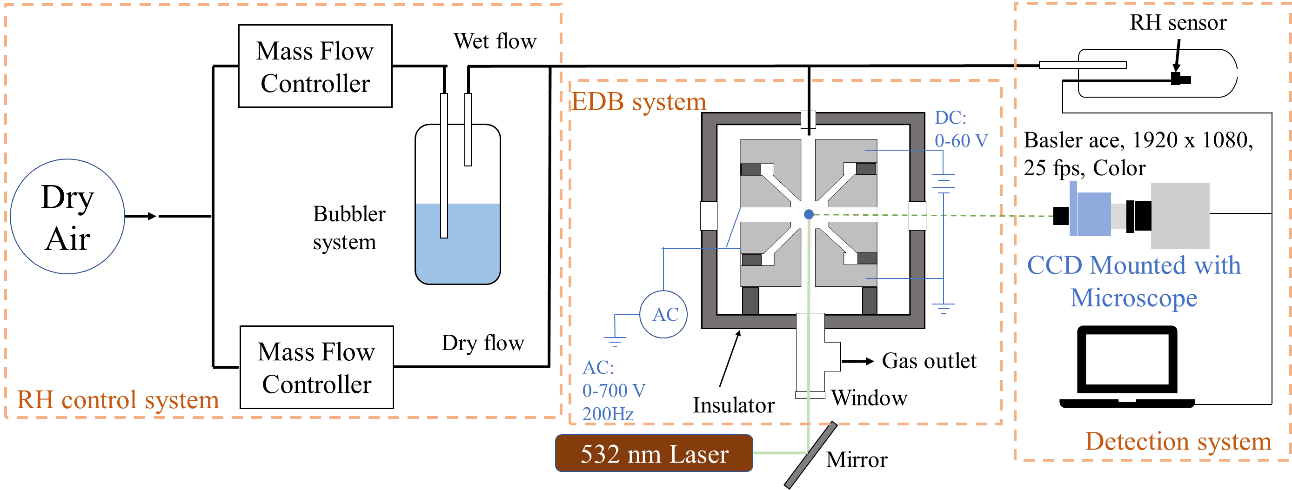

顆粒物水相反應及顆粒物相態

大氣顆粒物中的化學反應影響空氣品質、全球氣候,以及內陸含鐵物質對海洋表面的傳輸。顆粒物在液態、固態和半固態等相態間轉變能影響這些化學反應的進行的程度和快慢。我們通過流動管反應器、水相氧化裝置以及單顆粒懸浮電動力學天平等技術,模擬實際環境中進行的各種化學過程,獲取反應機理和動力學等參數,為後續的模式類比提供重要的基礎。

相關文章:

- Li, J.; Liu, Q.; Li, Y. J.*; Liu, T.; Huang, D.; Zheng, J.; Zhu, W.; Hu, M.; Wu, Y.; Lou, S.; Hallquist, Å. M.; Hallquist, M.; Chan, C. K.; Canonaco, F.; Prévôt, A. S. H.; Fung, J. C. H.; Lau, A. K. H.; Yu, J. Z.*, Characterization of Aerosol Aging Potentials at Suburban Sites in Northern and Southern China Utilizing a Potential Aerosol Mass (Go:PAM) Reactor and an Aerosol Mass Spectrometer. Geophys. Res. Atmos., 2019, 124: 5629-5649.

- Li Y.J.; Liu P.F.; Gong Z.H.; Wang Y.; Bateman A.P.; Bergoend C.; Bertram A.K.*; Martin S.T.*, Chemical reactivity and liquid/nonliquid states of secondary organic material, Sci. Technol., 2015, 49: 13264-13274.

- Li Y.J.; Huang D.D.; Cheung H.Y.; Lee A.K.Y.; Chan C.K.*, Aqueous-phase photochemical oxidation and direct photolysis of vanillin—a model compound of methoxy-phenols from biomass burning, Atmos. Chem. Phys., 2014, 14: 2871-2885.

水-氣介面的傳質和反應

海洋-大氣的表面特性和化學過程影響海-氣交換,承載著兩個重要圈層物質流通的重要功能。我們通過實驗室模擬、外場觀測等方法,研究介面中的不同成分(如有機物)在介面傳質和反應過程中的作用,結果將有助於更好地理解近海區域的空氣品質和氣候變化的背後機理。

相關文章:

- Gen, M.; Zhang, R.; Huang, D. D.; Li, Y. J.; Chan, C. K.*, Heterogeneous Oxidation of SO2 in Sulfate Production during Nitrate Photolysis at 300 nm: Effect of pH, Relative Humidity, Irradiation Intensity, and the Presence of Organic Compounds. Sci. Technol., 2019, 53: 8757-8766.

- Gen, M.; Zhang, R.; Huang, D. D.; Li, Y. J.; Chan, C. K.*, Heterogeneous SO2 Oxidation in Sulfate Formation by Photolysis of Particulate Nitrate. Sci. Tech. Let., 2019, 6: 86-91.

- Li, Y. J.*; Liu, P. F.; Bergoend, C.; Bateman, A. P.; Martin, S. T.*, Rebounding hygroscopic inorganic aerosol particles: Liquids, gels, and hydrates. Aerosol Sci. Technol., 2017, 51: 388-396.

過去活動

澳門大學代表團參訪中國科學院南海海洋研究所

2019年 10 月 21 日,澳門大學校長宋永華校長率代表團參訪中國科學院南海海洋研究所,獲張偲 (中國工程院院士) 所長熱情接待。出席參訪活動的澳門大學代表包括全球事務中心主任甄勇,科研處處長楊志新,土木與環境工程系主任兼區域海洋研究中心代主任周萬歡,土木與環境工程系助理教授郝天偉,智慧城市物聯網國家重點實驗室助理教授高亮。

出席接待參訪活動的中國科學院南海海洋研究所代表包括副所長杜岩,所長助理兼科規處處長張長生,所長助理兼創新融合處處長孫龍濤,科規處副處長經志友,熱帶海洋環境國家重點實驗室 (LTO) 副主任徐傑。

張偲所長首先歡迎澳門大學代表團來訪交流並介紹與會人員。澳門大學校長宋永華介紹了澳門大學智能城市物聯網國家重點實驗室的簡要情況及當前主要研究內容與方向。張長生處長介紹了中囯科學院南海海洋研究所基本概況與研究進展。隨後,澳門大學代表與中科院南海所代表喺海洋環境科學研究、海洋藥物、 近岸工程、近岸監測站及深海研究等方面進行了深入交流。雙方進一步表示,澳門大學同中國科學院南海海洋研究所應進一步增進瞭解同交流,開展多層次的合作,重視澳門的海洋工程、 海洋環境生態與海洋防災的研究,共同推動粵港澳大灣區與中國南海的海洋研究的進步與發展。配合國家及區域發展戰略,結合雙方優勢資源,以科學問題為切入點,展開雙方共贏的合作研究和互補研究。

會後,宋校長一行在相關人員陪同下,參觀了熱帶海洋環境國家重點實驗室與儀器設備公共服務中心。

代表團合影

區域海洋研究中心周萬歡參訪海岸和近海工程國家重點實驗室

2019年10月18日-20日,區域海洋研究中心代主任周萬歡受邀參加第二屆(IAEG-C34)國際海洋工程地質學術研討會,並於大會做題為“軟土蠕變模型選擇”的主題報告。參會期間與國際知名海洋地質工程專家進行了深入交流。

19日應裴華富教授邀請,參訪大連理工大學海岸和近海工程國家重點實驗室,並發表講演“岩土工程複雜問題的模型選擇和不確定性分析”。隨後與大連理工大學建設工程學部副部長寧德志教授進行了深入交流。周萬歡主任介紹了澳門大學智慧城市物聯網國家重點實驗室以及區域海洋研究中心的最新發展。寧部長介紹了大連理工大學海岸與近海工程國家重點實驗室的發展歷史以及最新的發展規劃。寧部長和裴教授向周主任展示了包含大型水池,多方向波浪裝置,大尺寸水槽,高級海洋岩土工程儀器等圍繞海洋工程水利及土木方向的特色實驗基地。雙方一致表示將進一步推動兩校之間在海洋工程及智慧城市災害防治方面的合作。

澳門大學代表團參加港澳海洋研究中心研究會議

2019年 10 月 18 日, 澳門大學代表赴香港科技大學參加海洋試點國家實驗室港澳海洋研究中心第一次常務會議。2019年8月3日,青島海洋科學與技術試點國家實驗室攜手香港科技大學,聯合香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學和澳門大學就共建“港澳海洋研究中心”在青島簽署《港澳海洋研究中心合作研究框架協定》。港澳海洋研究中心(CORE)以海洋與大氣科學、流體力學與海洋生態環境、海洋大資料為主要研究方向,圍繞區域海洋發展戰略,連結全球海洋變化,開展前沿的多學科海洋創新研究,優先開展區域海洋和大氣動力學,區域海洋生態與環境過程,區域海洋和氣候模擬與預測,以及區域海洋大資料建設等幾方面的工作。港澳海洋研究中心第一次常務會議由香港科技大學甘劍平教授主持,出席會議的澳門大學代表包括澳門大學區域海洋研究中心及土木及環境工程系助理教授郝天偉與申平。其他參會人員與單位包括來自香港大學的Prof. Jimmy JIAO,香港城市大學Prof. Paul Kwan Sing LAM,香港科技大學的Prof. Jimmy Chi Hung FUNG以及張利民教授等。

甘劍平教授首先歡迎澳門大學代表團來港交流,介紹港澳海洋中心的發展目標、管理架構與科學研究計畫。隨後,澳門大學代表與各校代表在大氣和環境生態動力學、區域海洋-大氣-生態-環境耦合模式、連結區域-全球類比系統、海洋防災以及海洋大資料與海洋科學應用等方面進行了深入交流。 與會各方表示,港澳海洋中心應進一步增進瞭解、深入交流,開展多層次的合作,重視澳門在海洋工程、 海洋環境與生態、海洋防災等方面的研究,,為大灣區海洋可持續發展以及區域/全國性海洋發展計畫提供科學戰略。積極配合國家、區域和實驗室的發展戰略,結合各方優勢資源, 以不同的科學問題為切入點,開展各方共贏的合作互補研究。

多重災害過程數值模擬,為暴雨致災預測研究提供依據

隨著日益凸顯的氣候變化問題,暴雨的發生頻率和強度有所提高。針對暴雨空間變異性和相關性進行特征性分析,不僅有助於研究暴雨致災影響範圍,也可以為區域性多重災害數值模擬如何將降雨作為輸入條件提供依據。為此,研究了香港的由低壓槽或濕潤季風導致的三場歷史降雨事件,這三場降雨事件對應於香港三個最大的滑坡風險指數。研究表明,三場降雨的4-, 12-, 24-, 36-h的滾動降雨量可以用一個旋轉的橢球趨勢面和一個殘差隨機場來表徵。而在趨勢面的主方向在19-43°之間,和香港的山脈走勢非常相關。殘差的空間相關距離在5-30km,和從前的研究比較,這三場降雨的和普通強度降雨的相關距離並無明顯差別。基於此番結論,在接下來的小尺度的區域性多重數值災害模擬當中,並沒有考慮降雨的空間變異性。

降雨量可以用一個旋轉的橢球趨勢面和一個殘差隨機場來表徵

建立了適用於城市地區的滑坡、泥石流和洪水的數值模擬平臺,實現了預測多重災害對極端降雨回應過程的功能,計算結果可以為提出應急計畫和工程措施提供依據。該平臺被用於預測極端降雨情況下香港島北部遭遇多重災害的可能場景,可以發現,三種災害可能在同一地點集中出現,尤其是在半山腰,這裡山洪的流速比較快,容易帶起滑坡發生的堆積物,誘發泥石流。基於這一數值模擬平臺,模擬了排水設施對於減輕洪水災害的效果,證明一些工程措施,比如香港島的半山隧道以及跑馬地的蓄水池,對於減輕洪災都起到了一定的效果。而城市的房屋的存在,會影響泥石流的路徑和滑動距離;河床侵蝕將大大增加泥石流的規模;而城市下墊面的改變,也一定程度上影響了泥石流的速度。在不同強度的極端降雨條件下,滑坡規模的增長速度並非呈現線性規律。

在此基礎上,進一步模擬了發生了多個泥石流,改變地形地貌之後,對山洪的影響;假如泥石流將排水設施的入水口堵住,使得入水口無法工作,對淹沒情況的影響;形成堰塞壩,然後潰壩後,產生的洪水的情況。通過對這一系列的災害間相互作用的研究表明,災害和災害間極易發生相互作用,形成災害鏈;而衍生出的次生災害,往往具有更大的破壞力。另一方面,城市地區情況更加複雜,需要考慮的因素更多,這就需要更有效的模型方法,合理的假設和參數設置。

相關文章:

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Lu, M.Q. (2017) Characterizing the spatial variations and correlations of large rainstorms for landslide study. Hydrology and Earth System Sciences 21: 4573-4589.

- Gao, L., Zhang L.M.*, Li X.Y., Zhou S.Y. (2019) Evaluating Metropolitan Flood Coping Capabilities under Heavy Storms. Journal of Hydrologic Engineering. 24(6), 05019011.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, CheungW.M. (2018) Relationships between natural terrain landslide magnitudes and triggering rainfall based on a large landslide inventory in Hong Kong. Landslides, 15(4), 727–740.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Chen, H.X. (2017). Two-dimensional simulation of debris flow impact pressures on buildings. Engineering Geology, 226, 236-244.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Chen, H.X., and Shen, P. (2016). Simulating debris flow mobility in urban settings. Engineering Geology, 214: 67-78.

- Gao, L., Zhang, L.M.*, Chen, H.X. (2016). Likely scenarios of natural terrain shallow slope failures on Hong Kong Island under extreme storms. Natural Hazards Review, ASCE. B4015001.

近海城市災害預測防治,保衛海岸居民生命線

隨著氣候變化、城市擴張、人口增加、經濟發展與基礎設施老舊等問題的出現與疊加,城市公共安全成為可持續發展中不可避免的問題,而公共安全問題在近海城市更為凸顯,這已成為國際社會的普遍共識,是聯合國檔《2015-2030年仙台減少災害風險框架》的中心議題之一。近年來,粵港澳大灣區發展迅速,目前已是全球最大的灣區城市群之一,人口經濟均位列世界前列,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的提出標誌著大灣區將持續進行建設與發展,《規劃》也強調了氣候變化與極端天氣對大灣區居民生命財產安全的威脅日益嚴重。颱風“天鴿”與“山竹”對深圳、香港、澳門等大灣區城市造成了嚴重破壞,如何應對近海自然災害、保障大灣區可持續發展將成為區域海洋研究中心的重大挑戰。

空天地一體化動態感知系統為區域海洋城市群研究提供基礎資料支撐

區域海洋城市群災害防治需要多維多來源資料作支撐,空天地一體化動態感知系統能夠提供時空多尺度資料,實現:

- 空間互聯: 近海城市災害具有空間可擴展性,需要把城市、河流與海洋全域作為一個空間整體進行研究,在宏觀和中觀層面進行災害預警與監控;

- 即時監測:近海城市子災害具有快速變化特徵,需要具備快速發現、快速決策的能力,由被動承受轉變為主動回應提前決策,減少災害損失;

- 虛實雙生:近海城市災害的宏觀特徵無法通過實驗進行研究,需要通過虛擬鏡像的方式來對即時的實體城市進行類比和同步,將各類資訊彙聚、融合、分析和展現,形成與實體城市資訊同步的災害監測與風險管理體系。

建立城市災害數值模擬模型

建立數值模擬模型是災害防治的重要手段,結合感知系統獲得的豐富資料,可以不斷調整優化數值模型,在宏觀與中觀層面上進行快速即時災害模擬,提高災害預報精度、提前災害預報時間。隨著模擬模型的精細化,利用模擬模型可以對比評估不同的防災工程措施,通過數值模型“實驗”,篩選出最經濟、最高效、可持續的災害防治措施。

利用人工智慧與大資料技術輔助災害識別與預警

充分利用資料感知系統、人工智慧與大資料技術,可以輔助進行災害識別與預警。近年來,人工智慧、大資料與物聯網技術的快速發展,為實現大規模多尺度跨時空即時災害資料感知與分析成為可能。區域海洋中心基於前沿技術與大量資料積累,建立一個人工智慧平臺預測近海城市災害,在歷史資料記錄、即時監測資料與數值模擬的幫助下收集用於訓練人工智慧系統的資料,提高人工智慧對災害的預測速度與準確性。

相關文章:

- Gao, L.M. Zhang, X.Y. Li, and S.Y. Zhou. “Evaluating Metropolitan Flood Coping Capabilities under Heavy Storms.” Journal of Hydrologic Engineering, vol. 24, no. 6, 05019011.

- Gao, L.M. Zhang, H.X. Chen, and P. Shen. “Simulating debris flow mobility in urban settings.” Engineering Geology, vol. 214, pp. 67-78.

- Shen, L.M. Zhang, H.X. Chen, and R.L. Fan. “EDDA 2.0: integrated simulation of debris flow initiation and dynamics considering two initiation mechanisms.” Geoscientific Model Development, vol. 11, no. 7, pp. 2841-2856, 2018.

水相及介面環境過程

顆粒物水相反應及顆粒物相態

大氣顆粒物中的化學反應影響空氣品質、全球氣候,以及內陸含鐵物質對海洋表面的傳輸。顆粒物在液態、固態和半固態等相態間轉變能影響這些化學反應的進行的程度和快慢。我們通過流動管反應器、水相氧化裝置以及單顆粒懸浮電動力學天平等技術,模擬實際環境中進行的各種化學過程,獲取反應機理和動力學等參數,為後續的模式類比提供重要的基礎。

相關文章:

- Li, J.; Liu, Q.; Li, Y. J.*; Liu, T.; Huang, D.; Zheng, J.; Zhu, W.; Hu, M.; Wu, Y.; Lou, S.; Hallquist, Å. M.; Hallquist, M.; Chan, C. K.; Canonaco, F.; Prévôt, A. S. H.; Fung, J. C. H.; Lau, A. K. H.; Yu, J. Z.*, Characterization of Aerosol Aging Potentials at Suburban Sites in Northern and Southern China Utilizing a Potential Aerosol Mass (Go:PAM) Reactor and an Aerosol Mass Spectrometer. Geophys. Res. Atmos., 2019, 124: 5629-5649.

- Li Y.J.; Liu P.F.; Gong Z.H.; Wang Y.; Bateman A.P.; Bergoend C.; Bertram A.K.*; Martin S.T.*, Chemical reactivity and liquid/nonliquid states of secondary organic material, Sci. Technol., 2015, 49: 13264-13274.

- Li Y.J.; Huang D.D.; Cheung H.Y.; Lee A.K.Y.; Chan C.K.*, Aqueous-phase photochemical oxidation and direct photolysis of vanillin—a model compound of methoxy-phenols from biomass burning, Atmos. Chem. Phys., 2014, 14: 2871-2885.

水-氣介面的傳質和反應

海洋-大氣的表面特性和化學過程影響海-氣交換,承載著兩個重要圈層物質流通的重要功能。我們通過實驗室模擬、外場觀測等方法,研究介面中的不同成分(如有機物)在介面傳質和反應過程中的作用,結果將有助於更好地理解近海區域的空氣品質和氣候變化的背後機理。

相關文章:

- Gen, M.; Zhang, R.; Huang, D. D.; Li, Y. J.; Chan, C. K.*, Heterogeneous Oxidation of SO2 in Sulfate Production during Nitrate Photolysis at 300 nm: Effect of pH, Relative Humidity, Irradiation Intensity, and the Presence of Organic Compounds. Sci. Technol., 2019, 53: 8757-8766.

- Gen, M.; Zhang, R.; Huang, D. D.; Li, Y. J.; Chan, C. K.*, Heterogeneous SO2 Oxidation in Sulfate Formation by Photolysis of Particulate Nitrate. Sci. Tech. Let., 2019, 6: 86-91.

- Li, Y. J.*; Liu, P. F.; Bergoend, C.; Bateman, A. P.; Martin, S. T.*, Rebounding hygroscopic inorganic aerosol particles: Liquids, gels, and hydrates. Aerosol Sci. Technol., 2017, 51: 388-396.